ジゴク漁のジゴクの作り方について書いていきます。

田舎でやりたいことの一つにウナギ獲りがあります。

昨今、ニホンウナギは準絶滅危惧種に指定され減っていると言われていますが、私の実家の近くは、四万十川の上流域で、まだまだ天然のニホンウナギが沢山生息しています。

これまでは、夏休みに帰ってきたときなどに、夜暗くなってから懐中電灯と、銛を片手に川に潜ってウナギを捕まえていたのですが、今年は子供のころやっていたジゴク漁をやってみたいと思っています。

竹の皮を剥ぐ

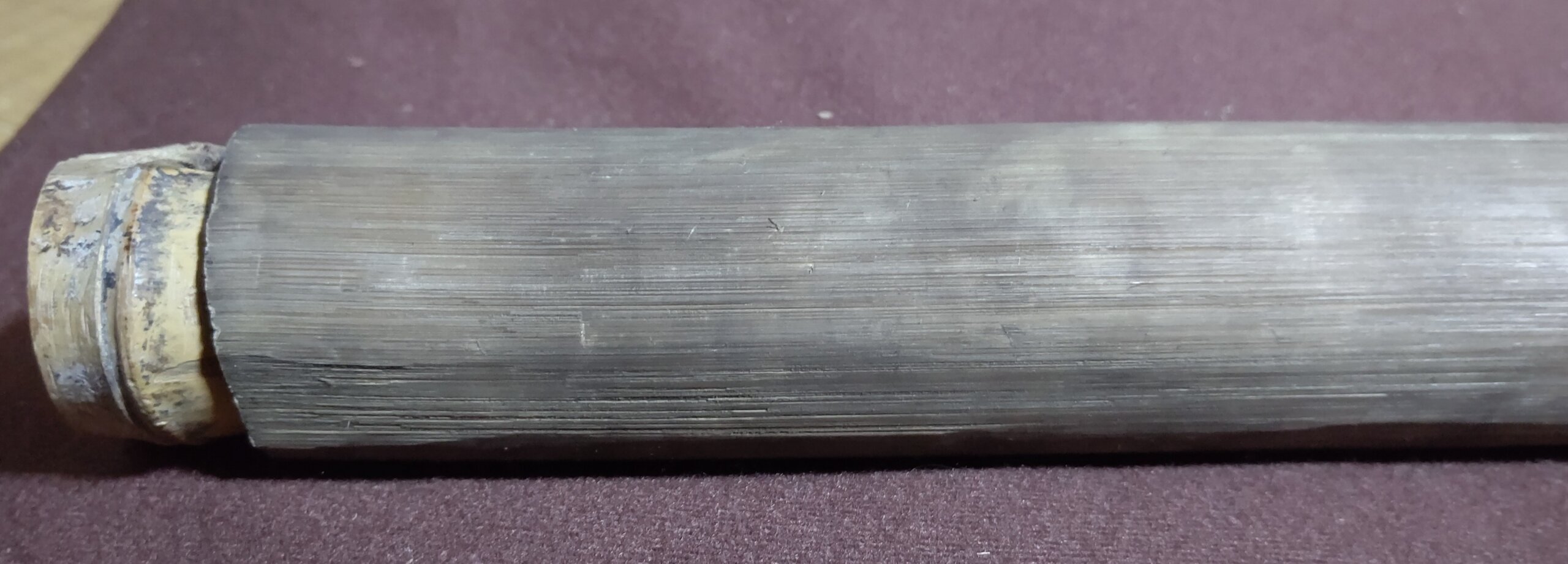

数年前に途中まで作っていた、ジゴクを土日の間に少しだけ手を加えました。

作業としては、竹の皮をとりあえず剥いでみたということなんですが、、、。

この作業が必要なのかどうかが私には良くわかりません。

なんで剥ごうと思ったかというと、ご先祖から引き継いでいた、数年前に流されたジゴクたちは、すべて皮が剥いであったからです。

皮を剥ぐ理由

私なりに、皮を剥ぐ理由を考えてみました。

おそらく、、、水が竹に染み込みやすくするためかと思います。

というのは、子供のころジゴク漁を始める時には、お爺ちゃんからジゴクが水に沈みやすいように、数日前からジゴクを水に沈めておくように教わったからです。

竹の皮の部分はツルツルしていて、水が染み込みにくいんじゃないかと、、、思った次第です。

ということで、お爺ちゃんお手製のナタを引っ張り出してきて、ナタを砥石で研いで切れ味を上げてから、せっせと皮をむきました。

最後に火で炙る。

写真のジゴクが少し黒ずんでいるので、竹の皮をむいた後は、表面が少しザラザラしてしまい手に棘が刺さりやすくなってしまうため、最後に火で少しあぶって、棘を焼く工程を入れたためです。

あまり時間がなくて、写真の一本しか作業ができなったかったので、残り20本くらいを6月までかけて皮をむいて、火であぶる作業が必要です。

これからのんびりやっていこうと思ってます。

↓はお爺ちゃんから引き継いだナタです。都会の人はナタって言われても知らないでしょうね。

刃渡り30センチくらいあって、金属部分も太いので、小枝くらいはバッサリいけちゃいます。

ナタ

またみて下さいね!

コメント